2021年11月22日晚,作为东南大学第七届法治文化节的重要活动之一,我们邀请到东南大学法学院教授、博士生导师于立深教授为我们讲授题为“个人信息保护:跨越法律与技术的鸿沟”的srtp讲座,由于疫情防控要求等客观原因,本次讲座采用线上形式,吸引了全校三百余名学生参加。在主持人对于教授进行介绍后,讲座在同学们的期待中拉开了序幕。

于立深教授首先以《生命之树常绿》这篇文章作为引子,通过对吴征镒先生的故事的介绍,提出了“植物学家的知识是如何被转化为app的”问题,随后从“知识的产生”讲到“技术与法律的鸿沟”,引出了“个人信息保护”的论题。

接下来,于立深教授从七个方面对“个人信息保护问题”进行了介绍。

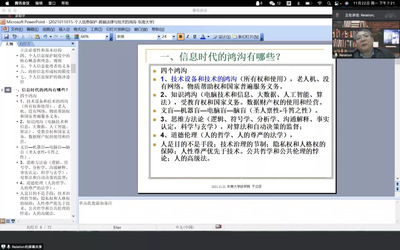

第一部分于教授以“信息时代‘技术与法律’的鸿沟有哪些”为主题,为我们讲述了技术设备与技术的鸿沟、知识鸿沟、思维方法论、道德伦理四个层次的“鸿沟”,通过专家系统与传统人工智能、玄学与科学等方面的对立,深刻剖析了信息时代下“技术与法律的鸿沟”的内容。

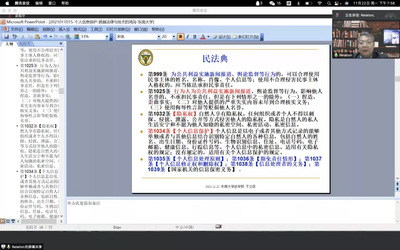

第二部分于教授为大家讲授了我国个人信息保护的法律体系,从法律、行政法规、地方性法规、规章等层面展开,详细介绍了《民法典》、《数据安全法》、《个人信息保护法》、《关于加强网络信息保护的决定》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《贵州省大数据安全保障条例》等法律法规对个人信息保护的规定,并从人格权、隐私权、财产权、权利义务等角度对个人信息保护的意义与价值做了总结。

第三部分于教授从《个人信息保护法》着手,就专门立法的必要性、本法的主要内容、个人信息处理活动中个人的权利和处理者义务、关于履行个人信息保护职责的部门等做出详细解读,使同学们对《个人信息保护法》有了更为明确的认知。

第四部分于教授为同学们介绍了个人信息保护制度中的核心概念与理念,就个人信息、数据、网络安全、电子商务与平台经营者、新基建、“算法”自动化决策、互联网个人信息安全保护指南的定义进行了阐述,对个人信息的权利属性从隐私权、人格权、数据权利、财产权做出了解读,对侵权形式和方式做出了归纳。

第五部分于教授从个人信息处理者的义务、网络生态“守门人”的标准两个方面讲述了个人信息处理过程中必须遵循的原则和规则,并且列举了《APP违法违规收集使用个人信息行为认定方法》中侵犯个人信息的几种行为类型。

第六部分于教授以“政府信息形成权的限度”为主线,站在政府的角度对行政处罚信息公开、强制信息披露、政府信息形成权、国家机关处理个人信息的特别规定进行解释,明确了政府在涉及个人信息处理的活动中的角色与定位。

最后一部分,于教授进行了“个人信息保护的救济途径”的总结,从司法保护、严格责任、责任抗辩与豁免、遗忘权、被删除权等角度和同学们探讨了个人信息保护的救济路径,给了同学们很大启发。

于立深教授旁征博引、风趣幽默,使同学们对信息化时代背景下个人信息的保护如何跨越法律与技术的鸿沟有了深刻的认识与深入的思考,赢得了同学们的一致好评。