新冠病毒肺炎狙击战打响至今,在举国上下团结一心、协力抗疫的共同努力之下,抗疫战争取得了可贵的阶段性胜利。随着疫情形势转好,全国多个省份相继下调应急响应级别,城市复工复产,景区人头攒动,前些日子阴霾笼罩、悲观消极的情绪一扫而光,那些曾引起广泛争论的“硬核”防疫、“硬核”执法措施带来的“创伤”似乎也轻易地被抛诸脑后,迅速被遗忘。病毒给身体带来的伤害可以在短期内治愈,但个人权利受侵犯,公民人格尊严被轻视、被践踏的事实事关每一个个体的切身利益,必须引起我们的反思。康德曾言:“人是目的而非手段。”但毫不夸张的说,在防疫期间,人一度被视为防疫工具而非目的,个人权利被无底线侵犯,人格尊严被践踏并不是个例,它们甚至被冠以防疫之名拥有了合法的旗号,尽管“硬核”防控已经纷纷松绑,但我们仍应该坚决反对侵犯公民人格尊严的“必要之恶”,警惕为了一时的紧急状态所让渡的权利变成常态而无法收回。

一、疫情防控期间公民人格尊严受损严重

(一)粗暴执法侵犯公民住宅权

防疫期间,湖北孝昌县一家三口在家中打麻将,基层防疫人员直接闯入当事人家中“执法”,打砸麻将桌,并与当事人发生激烈肢体冲突,此等不问青红皂白,野蛮行使权力的行为当然侵犯了公民的住宅权。我国宪法第三十九条规定:“中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。”住宅权作为宪法明确保护的公民基本权利之一,属于人格尊严的范畴。住宅具有两个层面的涵义,从财产权性质上看,住宅是家庭集中生活的场所,存放着家庭财产,具有物质属性;从精神层面上看,住宅是家庭隐私的安放地,是人身安全最后的避难所,公民在住宅中保持精神安宁和居住平稳,是法律意义上的人格尊严。而宪法保护住宅权的本质就在于保护住宅范围内公民的人格尊严和人身安全,防疫人员以“执法”之名破门而入,不仅侵害了公民财产权,更是对公民人格尊严的冒犯与践踏。法谚有云:“风能进,雨能进,国王不能进!”公权力的行使理应止于住宅之外,防疫人员雷霆风行主动出击执法,是对于人的价值的漠视,是对公民人格尊严赤裸裸的侵犯。

(二)信息披露侵害公民隐私权

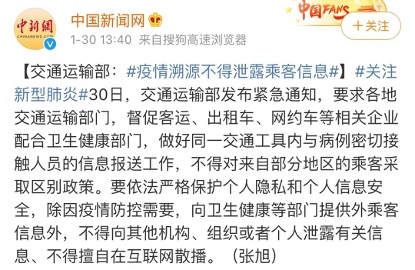

新冠病毒肆虐之际,基于疫情防御需要,公权力机关有权对个人信息进行搜集和使用,但对个人信息的搜集和使用必须合法合理,并且确保信息在储存、使用和传递的全部环节的安全性。然而,许多地区信息搜集机关并未做好保密工作,导致各地武汉返乡人员名单、确诊患者病例、密切接触者名单被泄露,带有公民身份证号、家庭住址、电话号码等极为隐私的信息在社交平台被大肆传播,公民隐私一时之间被“裸奔”。

随着经济社会的高速发展,公民的权利意识不断觉醒,对隐私权的保护提出了更高的要求。在我国,法律虽未对隐私权作出明确界定,但国家依法保护公民的隐私权。首先,《宪法》第三十八条规定:中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯。禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。隐私权作为人格尊严的重要内容,受宪法保护。其次,《民法总则》第一百一十条规定自然人享有隐私权,第一百一十一条规定自然人的个人信息受法律保护。任何组织和个人需要获取他人个人信息的,应当依法取得并确保信息安全,不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息,不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动和私密信息,是维护个人人格独立和人格自由的载体,保护个人隐私,就是守护人格尊严不被侵犯,不被践踏。疫情期间,许多武汉返乡人员名单、确诊患者病例、密切接触者名单泄露,激发了公众“恐鄂”情绪,对病毒的惧怕转化为对相关个体的集体谴责、谩骂、驱逐,每一个活生生的有血有肉的人都会被这种无底线的攻击击溃自尊,个体的尊严和价值消失殆尽。全民抗疫不等于侵犯隐私,不能将个体视为防疫工具,召之则来,不用则弃,纵使公众具有知情权,也不容许以牺牲个体的隐私权为代价。以防疫之名无底线地侵犯个体隐私的行为,不仅会激化社会矛盾,也会触碰人格尊严的底线,默认、容许的态度终将演变为对权利的彻底取消和排除,等个体权利不再,每一个个体尊严也会自身难保。

二、防疫期间如何保障个体人格尊严不被侵犯

(一)公民的权利意识有待提高

随着社会不断进步发展,公民权利意识逐渐觉醒,权利的内涵日益丰富,但不可否认的是,在我国,尽管人们对于政治权利、经济权利、文化权利的争取已经达到了相当重视和努力的程度,但对名誉权、隐私权等关于人格尊严的权利往往被大部分人漠视,一般人格权仍在很大程度上被视为权利体系中的“奢侈品”。中国公民权利意识的形成受传统文化的深刻影响,儒家思想主张 “贵和”、 “君子不争”,把“利”和“义”对立起来,认为“君子喻于义,小人喻于利。”道家则主张“无为而治”,劝人避世,接受命运。在儒、道文化的教化下,中国人内敛、求和的社会性格由此形成,加之古代社会对百姓诉讼行为进行抑制,也造就了当代公民的维权意识,争取实体权利尚且困难,更何况虚无缥缈的“人格尊严权”?公民权利意识的培养是一个长期而缓慢的过程,但确是促使国家完善权利体系,提高对公民人格尊严重视程度的关键一环。人格尊严来自于独立的权利意识和自我价值的实现,“人格尊严”和“个人权利”相辅相成,疫情之下,公民切不可为了保障所谓的生存权、知情权而将隐私权等无底线地让渡,否则引火必将烧身。

(二)公权力行使应对公民人格保持尊重

有法必依、执法必严是公权力行使的重要准则,但公权力的行使更重要的是保持克制和理性,尊重每一个个体的尊严和价值。公权力取之于民,用之于民,执法权由人民赋予,为何执法、为谁执法的最终答案均指向人民,但人民不是纸上抽象的概念,不是口号中的国家主人,权力用之于民应具体体现在为现实中每一个活生生的有血有肉的人而服务。事实上,不仅是执法,立法、司法、守法,法的每个实施环节,最终也都是为了让每个人在尘世间活得更有尊严和价值。但在疫情防控期间,多少权力的行使经不起人民的考验,检疫人员破门执法、殴打拾荒老人、未带口罩的老奶奶被扇耳光……公权力的行使若不能克制理性,不以个体的尊严和价值为考量,最终将激化政府与人民的矛盾,公权力的行使必然丧失公信力。

三、总结

文艺复兴运动兴起的人文主义思潮,最大的发现就是“人”本身,充分肯定每个人的价值,打破了神学的桎梏,推动了人的解放,激发每个人去追求自由、财富与幸福,因此,人的尊严价值,是人之所以为人最根本的意义。疫情之下,当公民的个人权利与公共利益产生冲突,克减私权利无可厚非,但个体权利的剥夺必须遵守底线,任何打着“执法”“防疫”“公益”旗号侵犯个体权利,践踏人格尊严的行为为法所不容,为人民所不容。举国齐心抗疫,新冠病毒必然会被战胜,而个体人格尊严的保障,也必须举国协力守护。疫情为我们提供了教训,维护公民人格尊严,需要每一个个体提高权利意识,敢于在侵害面前捍卫个人权利,更为重要的是,公权力行使应该慎之又慎,必须在维护公共利益的同时兼顾公民人格尊严的保护。

作者|李源源