一、网络言论自由的特点

(一)网络言论自由的特殊性

虽也带有“言论自由”的字样,网络自由却并非是传统意义上的言论自由。我国宪法第35条规定“中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。”这一条直接放在宪法条文“第二章 公民的基本权利和义务”章节。可见传统的言论自由作广义解释,并未限定言论表达的场所、时间、对象。

网络言论的特殊性之一是言论表达场所的广泛开放性和虚拟性。这也是目前网络空间的特点。网络言论表达只需要有互联网接入就可以实现,表达思想的成本风险较低,言论提出者能够及时得到信息回馈。开放性的场所也突破了传统的地理区域界限,不同社会背景、知识层次的人汇聚在一起,不认识的人之间也可实现无障碍交流。虚拟性在某种程度上能凸显人的本性,越来越多的或是“真话”或是“流言”的表达,不仅可以发现人们心中的真实想法,也可以窥见复杂的人性。当然对于不实消息、虚假信息很有控制的必要性。

网络言论的特殊性之二是言论发布不仅仅是个人行为,波动性强,可能会产生言论发布者自己也未曾预见到的影响。一方面大数据算法的强大“记忆”功能,不能让使用网络的用户真正实现无痕上网,历史记录很难完全清除。那么一旦用户发表不当言论,即使互联网服务商及时删除,也难以完全消除不当言论的潜在不良社会影响。另一方面,网络言论的媒介种类繁多,牵扯的主体已大大超过传统言论的主体。网络言论主要涉及言论发布者、受众、网络服务提供商(含ICP、ISP)和政府监管者。几个主体之间是相互连通的关系。如果不能处理好不当言论的负面影响,对于政府、网络服务提供者及受众都是极为不利的。

(二)网络言论自由的更高价值性

孟德斯鸠表示:“自由就是做法律所许可的一切事情的权力。”网络言论自由更是法律所许可的赋予表达者们的权利。透过立法、执法、司法背后的价值理念来理解网络言论自由的更高价值也许更有现实意义。

立法价值上,网络言论自由是维护和保障民主的表现方式。立法者会出于民众最关心、与民众利益联系最紧密的思路而设计法律制度,能否最大程度地体现社会民意就是实现民主的核心部分。网络空间的虚拟性、匿名性也是其强大的包容性的体现,为言论表达者畅所欲言提供温床,网络言论的事后审查制度也基本上让表达者的表达不受限制、干扰。在网络平台上的言论不论思想观念的学术性、表达方式的严谨性,忠实而又直白地展现普通群众的情感诉求。网络言论自由顺利完成了形式民主到实质民主的过渡。

执法价值上,网络言论自由是新时期人权保障的重要手段。网络言论自由权是人权的重要一部分,洛克的《政府论》中肯定“天赋人权”,将人权置于至高无上的地位,并且强调生命权、自由权和财产权为三大权利。而为了能够更好地追寻幸福和自由,人民将自己的权利让渡给政府,政府不得滥用权力。政府的执法行为也应该是正当的、符合社会重大利益的、合比例的,不得在无正当理由的情形下干扰人们的自由。现代的网络言论者有着较高的权利意识,他们对政府发布的政策、规划等率先提出自己的建议和质疑,身体力行地监督政府权力的运行过程,政府也在汲取民众智慧及执法过程中维护着网络言论表达者们的人权、自由。

司法价值上,网络言论自由是法治精神的现实路径。亚里士多德认为:“法治应包含两重意义:已成立的法律获得普遍的服从,而大家所服从的法律又应该是本身制定的良好的法律。”人们总是基于内心对法律的朴素观念决定自己是否真正信服法律,服从法律的安排。司法公正满足了人们朴素的正义观念,网络言论自由也是在为司法正义而发声。

良好法律建设的过程,需要有不同的声音来检测真实的现状,一味地强调优点只会阻塞民意排泄的通道,法治精神需要有批判、有不满、有质疑,才能发现真问题。网络言论自由以高调方式吸引社会公众和政府的目光,以舆论的方式来迫使法治倾听情理,做出公正的决定。

二、网络言论控制的现实走向

(一)网络言论控制的问题现状

在涉及网络言论的相关立法上,2012年12月28日全国人民代表大会常务委员会通过了《关于加强网络信息保护的决定》(以下简称《决定》),对网络服务提供者、其他任何组织、个人、主管部门及国家和国家工作人员规定了保护公民网络信息的义务。充分显示了国家保护网络信息安全的决心。

在《互联网信息服务管理办法》中罗列了非法有害的网络信息,其中和网络言论控制联系最大的是“散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的”这一条,也是疫情期间执法机关管控网络言论的依据之一。在《网络安全法》中,“编造、传播虚假信息扰乱经济秩序和社会秩序”这一条也是非法有害的网络信息。对非法网络言论的控制还表现于刑法、行政法、侵权责任法等的相关规定。

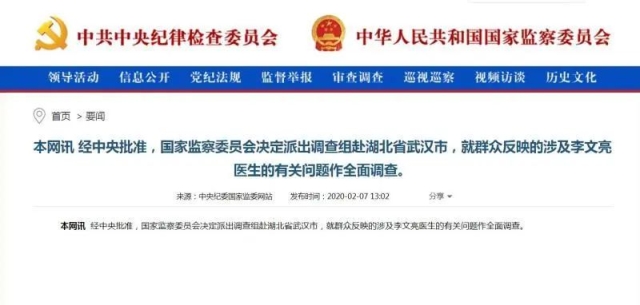

故我国对于网络言论控制的相关立法主要集中于行政法规、行政规章,缺少真正以网络言论自由为主体的单行法,且相关规定主要以列举方式来罗列非法网络信息的表现内容,辅之以“含有法律、行政法规禁止的其他内容的”这样的兜底条款。结合疫情期间“李文亮事件”的发生,限制网络言论自由的法律应该本身符合宪法的规定,应受法律保留的制约,因此这种立法模式还存在隐患。

虽然网络言论有较高的价值性,但是目前对网络言论的管控较严格。一方面对用户网络言论的审查较为严格。虽然对网络言论主要进行事后审查,但是“不实信息”和“谣言”之间的界限很模糊,容易造成执法机关自由裁量权限过宽,这一“模糊”和一“过宽”就粗暴地将部分指向敏感性的信息认定为“谣言”,从而限制了个人的言论自由权。另一方面,对网络服务提供者施加过重的责任。《决定》中提到“网络服务提供者应当加强对其用户发布的信息的管理,发现法律、法规禁止发布或者传输的信息的,应当立即停止传输该信息,采取消除等处置措施,保存有关记录,并向有关主管部门报告。”但是“法律、法规禁止发布或者传输的信息”这一内容本身就具有不确定性的,也让网络服务提供者在删帖时带有极强的主观性,准确来说缺乏一个明确的判断标准反而加剧了网络服务提供者的审核义务。

(二)可能的治理路径

第一,立法上以完善相关行政法规内容为主,探索制定单行法的可行性。我们可以发现在此次疫情中,网络言论发布者和受众更多地还是在和行政机关打交道,行政机关也常常以行政法律法规的有关内容来管控网络言论。为了防止和阻止我国目前行政权对公民正当言论自由、人权等的不合理限制,为了不让“李文亮事件”再次发生,对现行行政法律法规的进一步思考和完善是非常迫切的。一方面涉及限制公民基本权利的法律手段上要禁止模糊与过宽,要符合宪法、立法法的法理精神。另一方面控制网络言论的法律规定要从法律保留、目的正当性、手段合比例性角度重新思量管控的力度,真正实现“将权力关进笼子里”。同时在笔者看来,涉及网络言论自由的法不是“马的法律”,不一定需要一部专门的法律来加以规定,继续完善网络言论控制的其他法律反而更有利于维护网络言论自由。

第二,对网络言论保持一定的宽容性,明确责任的落实。网络言论的特殊性并非是严格控制网络言论的借口,网络言论的价值性也证明对网络言论的适当控制才能真正有利于网络民主的发挥。对待网络言论,要区分出“不实信息”和“谣言”的界限,审核言论能够结合言论发表者、受众的主观恶性程度和客观因素,也要多方面考虑行政成本和行政行为之间的关联度。同时也不应该对网络服务提供者苛责太高的义务,规定统一的国家网络言论审核标准或由互联网提供商们依靠道理自律约定统一的行业标准也许是可行的办法。

三、结语

互联网不是法外之地,网络言论自由也并非绝对的自由。我们崇尚自由,但我们也应该自觉守护法律之下的自由。这种自由之地应该是个宽容包容的地方,要打击谣言,也要相信谣言总会有不攻自破的一天。国家对谣言的管控永远也不应该严防死守,过多使用国家权力,以牺牲个人言论自由为代价,否则会导致人人自危,寒了真诚为真理而发言的人的心!

作者|鲍蓉蓉