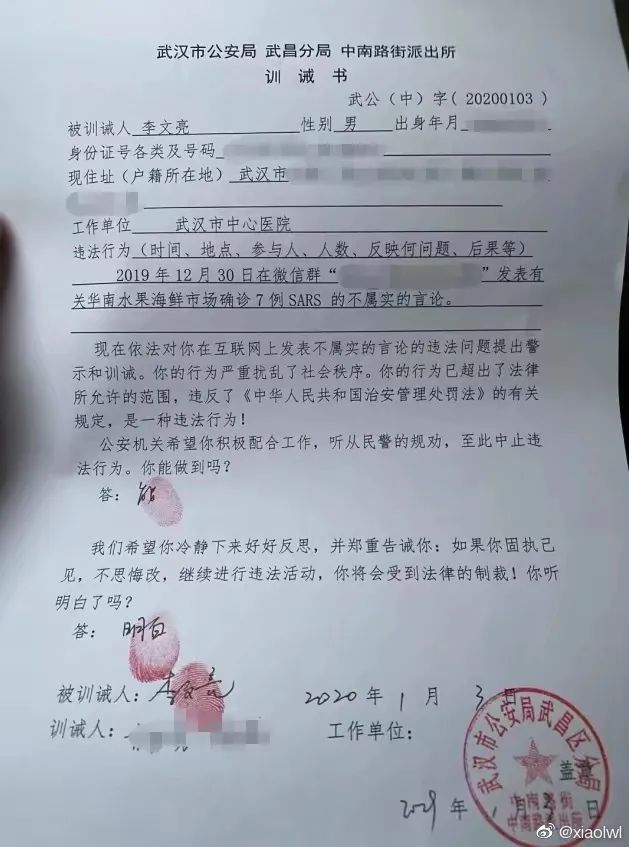

2020年初的新型冠状病毒肺炎疫情自爆发至今暴露大量立法和行政方面的问题,其中尤为典型的当属“李文亮事件”暴露的行政法上训诫权行使的问题。此事件起因是新冠肺炎疫情全面爆发前李医生在自己的微信群发出的提醒同行注意防护冠状病毒的消息,武汉市公安局武昌分局中南路街派出所得知消息后,以不实和造谣为由对李医生进行训诫并做出书面训诫书,但后来随疫情的全面爆发,该份训诫书在网上被公布,后李文亮感染新冠肺炎死亡,一系列事件引发了人们关于训诫的激烈探讨。

训诫的内涵

“训诫”一词在《现代汉语词典》中的定义为:(1)教导和告诫。(2)一种最轻的刑罚,人民法院以国家的名义对犯罪者进行公开的批评教育。我国很多法律法规都规定有训诫:《中华人民共和国刑事诉讼法》第193条、《中华人民共和国行政诉讼法》第59条、《中华人民共和国民事诉讼法》第65条及第110条规定了训诫作为行为人违反程序的处罚条款;《中华人民共和国刑法》第37条、《中华人民共和国反家庭暴力法》第34条规定了训诫作为非刑罚处置措施的条款;《律师出庭服装管理办法》第13条、上海证券交易所关于发布《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法(2019年修订)》的通知第9条等规定了训诫作为社会团体对其内部成员的教导、劝勉方式。此外还有很多法律法规规定了训诫。由此观之,训诫并不是一种刑罚措施,而是一种对轻微违法行为进行警示和教育的处罚措施。

疫情期间有关训诫的常见问题

(一)训诫书制作不严谨

汉人王充在《论衡》中说道:“萧何入秦,收拾文书,汉所以能制九州者,文书之力也”,可见从古时起,中国人就十分重视“以文书御天下”,但反观今日派出所对李文亮制作的“训诫书”,该份训诫书没有列明具体法律依据,存在明显疏漏。如果受训人收到一份训诫书时连自己违反了哪条法律都都不清楚,训诫又何谈教育作用呢?此时怕只有警示作用而已,颇有“刑不可知,则威不可测”的意味。此外该份训诫书中“训诫人”署名处是由一名值班民警代签了另外一名根本未参与训诫的辅警的名字,足见该份训诫书制作时缺乏严谨性和规范性,通过这一份训诫书管中窥豹,可见其他训诫书也必然在内容上存在各种问题。虽然训诫书是一种为便利执法而存在的内容上较为灵活的行政文书,但有些必要记载事项不可或缺,有些必须的流程也不可简省,法律之命令规范或禁止性规范的实质核心在于利益和价值之保护,行政文书的质量不仅直接影响国家法律政策实施情况和国家治理水平,也影响个体权益的保护,因此必须重视训诫书制作的规范化和严谨性。

(二)训诫权被泛滥化使用

此次疫情期间不少人因所谓的“传播谣言”被公安机关训诫。如商丘市下属柘城网信办联合公安机关因网民张某某在朋友圈看到关于疫情的不实信息,未经核实便予以转发,而对其予以训诫;再如榆林市下属定边县公安机关因网友刘某在朋友圈发布“定边县医院出现一例隔离起来了、太恐怖了都少出门,少去人多公共场合、出门戴医院专用口罩”的不实消息,而对其予以训诫;再如聊城市下属烟店镇公安机关因汪某与汪某林通电话时散布“烟店镇冯圈村冯某某被确诊为新型冠状病毒患例,已经在医院住院”“烟店镇北崔庄也确认了一例”“与冯某某接触的68人已经全部隔离”等信息,而对其二人予以训诫。我国《宪法》规定了公民的言论自由,在认定是否属于谣言、是否应当训诫时,不应仅依据当事人的客观行为,亦应结合当事人行为时的主观意图,上列几例训诫案例都只是疫情期间当事人出于保护自己和周边朋友的生命安全而扩散的消息,虽最终证实不属实,但罪不至对其训诫,乃至行政拘留,在当时的背景下这些被训诫者也可能是潜在的“吹哨人”,特殊时期公安机关要求公民谨慎行使言论自由权,严格、迅速筛查公民在朋友圈等公开场合发表的与疫情有关的言论是否属实都有法可依、有情可原,但不分青红皂白的对公民予以训诫并不合法,训诫与拘留、羁押等刑事措施相比,虽然只是一种教育、警戒性质的轻微的处罚措施,但它毕竟会对当事人的权利造成影响,不宜泛滥使用,否则必然导致公民权利的减损。

(三)受训人难寻救济

根据裁判文书网的公布,自二零一四年以来由训诫书引发的行政诉讼已有逾一万五千起,但绝大多数法院都根据法律规定,认为训诫书不足以对申请人的权利义务产生实际影响,以有关机关作出的训诫书是一种不可诉的行政行为为由驳回受训人的诉讼申请,即便受训人试图救济,对于训诫行为的审查也始终停留在形式阶段,没有一个有权机关会对训诫行为的正当性进行实质审查,也即“一训终局”。《行政复议法》第6条规定的行政复议的受案范围主要是行政处罚和行政强制,其第11款规定,“认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的可以提起行政复议。”但是法院通常不认为训诫是一种对相对人合法权益产生实质侵害的行政行为,因此当事人难以通过复议对自己予以救济。《行政诉讼法》第12条规定了行政诉讼的受案范围,主要指行政机关实施的对公民人身权、财产权等合法权益产生实质侵害的行为;另根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》的解释第1条规定,行政机关实施的对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为,都不属于行政诉讼受案范围。训诫作为一种劝诫、教导性质的行政行为,不以受训人实际承担某种法律义务为内容,这是受训后难以诉讼的重要原因。

训诫虽然没有实际剥夺受训人的人身和财产权益,但由于训诫通过利用中国社会传统的耻感文化,用减损或潜在减损受训人声誉的方式使其谨慎行为,因此可能对受训人其他方面造成影响,比如名誉、精神。正如此次疫情期间武汉市中心医院急诊科主任艾芬接受《人物》杂志采访所说,“那次约谈对我的打击很大,非常大,回来后我感觉整个人心都垮了”“李文亮这个事整个过程我不了解,但是他的病情跟他受训斥之后心情不好有没有关系?这我要打个问号,因为受训的感觉我感同身受。”古老的法谚说:“有权利(力)必有救济”“有侵害必有保护”,因此必须给予受训人自我救济的途径。

结语

针对此次公安机关对李文亮的训诫和后续事件,国家监察委员会派出调查组赴湖北省武汉市,就群众反映的涉及李文亮医生的有关问题作全面调查,并于3月9日向全国人民发布李文亮事件的调查结果,其中一条就是针对中南路派出所的建议,“由于中南路派出所出具训诫书不当,执法程序不规范,调查组已建议湖北省武汉市监察机关对此事进行监督纠正,督促公安机关撤销训诫书并追究有关人员责任,及时向社会公布处理结果。”国家监察委员会专门调查组的处理总体上给予了李文亮及其家人一个公道,但这是用一个被训诫者生命换取的结果,该事件暴露出的中南派出所执法存在的问题,只是近年来行政机关行使训诫权中存在的问题的冰山一角,对于社会生活中其他由有关机关做出的暂时并未引发严重后果或虽引发严重后果但不为人知的训诫,目前仍缺乏有效保障,公正是法治的生命线,如何规制训诫权和保障受训人的合法权益,有待今后进一步探讨和完善。

作者|陈蓓