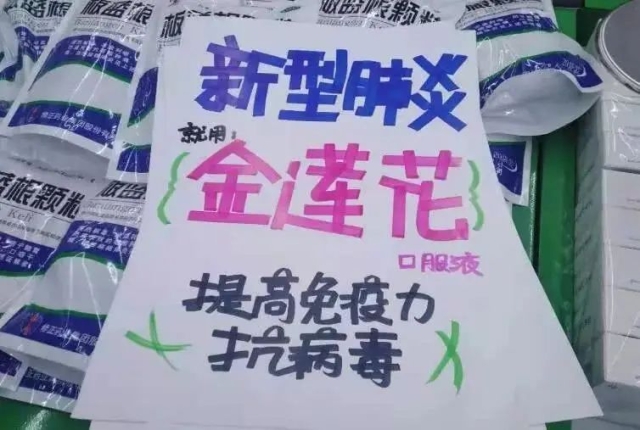

案例:2020年2月2日,沈阳市苏家屯区市场监督管理局执法人员对万家康大药房连锁有限公司迎春北街店进行现场检查时,发现该店发布的广告含“万家康大药房对抗冠状病毒首选”、“提高免疫力预防感冒,口罩+维生素C+消毒液”、“抗病毒预防流感,流感丸+蓝芩口服液,板蓝根颗粒+四季抗病毒胶囊”内容,认为其涉嫌利用疫情发布虚假广告,违反《中华人民共和国广告法》有关规定,故依法予以立案调查处理。

最高法、最高检、公安部、司法部于2020年2月10日颁布《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》(以下简称《意见》),第5项规定,“在疫情防控期间,违反国家规定,假借疫情防控的名义,利用广告对所推销的商品或者服务作虚假宣传,致使多人上当受骗,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,依照刑法第二百二十二条的规定,以虚假广告罪定罪处罚。”这一条文让更多人关注到了虚假广告罪。

一、虚假广告行为相关的法律规定

(一)行政法规规定

虚假广告罪作为典型的法定犯,由《广告法》这一前置法对其基本含义及违法行为构成作出了规定。其中第28条规定了虚假广告的形式要素,第55条规定了相应的行政责任并明确可能构成刑事犯罪。

(二)刑事法规定

《刑法》第3章“破坏社会主义市场经济秩序罪”之第222条对虚假广告罪作出规定,明确“广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告对商品或者服务作虚假宣传,情节严重的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。”

至于本罪的入刑标准,由最高人民检察院、公安部于2010年5月7日颁布的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(下文简称《规定(二)》)第75条予以规定,“广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告对商品或者服务作虚假宣传,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)违法所得数额在十万元以上的;(二)给单个消费者造成直接经济损失数额在五万元以上的,或者给多个消费者造成直接经济损失数额累计在二十万元以上的;(三)假借预防、控制突发事件的名义,利用广告作虚假宣传,致使多人上当受骗,违法所得数额在三万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但两年内因利用广告作虚假宣传,受过行政处罚二次以上,又利用广告作虚假宣传的;(五)造成人身伤残的;(六)其他情节严重的情形。”

二、虚假广告罪的犯罪认定

(一)客观行为的认定

基于本罪所处的刑法坐标,本罪的法益首先被理解为市场经济秩序,细化为广告管理秩序与市场竞争秩序。难以否认,秩序说的抽象对于具体行为的认定不具有指导作用,且如此一来似乎法定犯的法益都无需探讨了,因为它们至少违背了法律本身的规定,以刑法保护其他法律规范的观点本身让刑法变得形式化。那么对于本罪而言,虚假广告对不特定消费者造成了欺骗与误导,伤害了他们的合法权益。因此将经济秩序细化为消费者群体权益时,刑法条文的适用才具有实质性。从立案标准来看,消费者的受损权益可进一步细化为经济利益与人身权益。具体法益对犯罪认定的导向作用不可小觑。

对于“违反国家规定”,《广告法》自然在列。依前述第28条,第二款“商品的性能、功能、产地、用途、质量、规格、成分、价格、生产者、有效期限、销售状况、曾获荣誉等信息,或者服务的内容、提供者、形式、质量、价格、销售状况、曾获荣誉等信息,以及与商品或者服务有关的允诺等信息与实际情况不符,对购买行为有实质性影响的”与疫情期间的药店广告最为接近,行政执法机构认为广告中所列举的药品作用夸大了预防甚至治愈新冠肺炎的真实疗效,故符合虚假广告的认定条件。

对于“利用广告对商品作虚假宣传”,涉及商业广告要素的认定。新《广告法》第2条删除了“承担广告费用”这一表述,但笔者以为这并不能代表“有偿性”要件的消亡。应从严认定商业广告与非商业广告的界限,故有偿性仍是必备要件。药店张贴的海报通常不具有有偿性,是其自行涉及并制作的,成本可忽略不计。

对于“情节严重”的司法认定,可参考《规定(二)》。这六项追诉标准多是以数量为立案标准肯定“情节严重”的存在进而认定犯罪成立,但这种形式化的入罪条件实则在司法实务中具有一定缺陷。其一,“违法所得数额”的认定标准不统一。查阅相关裁判文书,存在多种表述,如涉案金额、实际收费金额、销售金额、盈利金额等。其二,许多违法企业为逃避刑事责任,会选择关闭已接受行政处罚的企业而另立门户,这直接导致形式要件的不符合。其三,假借预防名义利用虚假广告欺骗消费者的情形亦存在认定难点。以本次疫情为例,新型病毒引发的直接后果便是缺乏明确的治疗方案,在目前尚不存在百分百治愈疗效的药品时,难以肯定药品广告的非真实性,以“蓝芩口服液、莲花清瘟胶囊对抗流感”的字样在某种程度上并无不妥,更何况部分药品已经用于实际治疗中并对部分患者产生实效。以“夸大疗效”为由将此类宣传标语一概而论,可能有失偏颇。因此,客观行为的认定存在极大的不确定性。

(二)主观责任的认定

有观点认为,虚假广告的相关行为主体的主观目的在于通过广告使得他人被骗消费而牟取利益,其对于广告内容的非真实性有着充分的认识,知晓内容虚假或易引人误解并因此造成危害结果,仍然实施相关行为。实质解释绝不是仅针对客观构成要件而存在的,主观责任要素亦应适用。因此,尽管行为人的客观行为及结果已经达到了立案标准,但不可简单地作入罪化处理,其主观责任要件的认定同样重要,需要行为人对其所实施行为的社会危害性有所认识。诚言之,我们很难认定药店主发布标注“预防病毒”等字样的广告的意图在于欺骗甚至牟利,其真实目的大多是为公民健康着想,网络上纷繁错杂的消息令药店工作人员在主观上形成此类药物对于预防病毒性感冒等具有疗效的印象,并在此意识的主导下予以宣传,因而很难肯定其对该广告行为会产生社会负面性评价的认知。

简言之,疫情期间药店所做的药品海报宣传行为在很大程度上不具备值得刑法处罚的社会危害性,尚且不能由刑法予以规制。