一、事实控诉

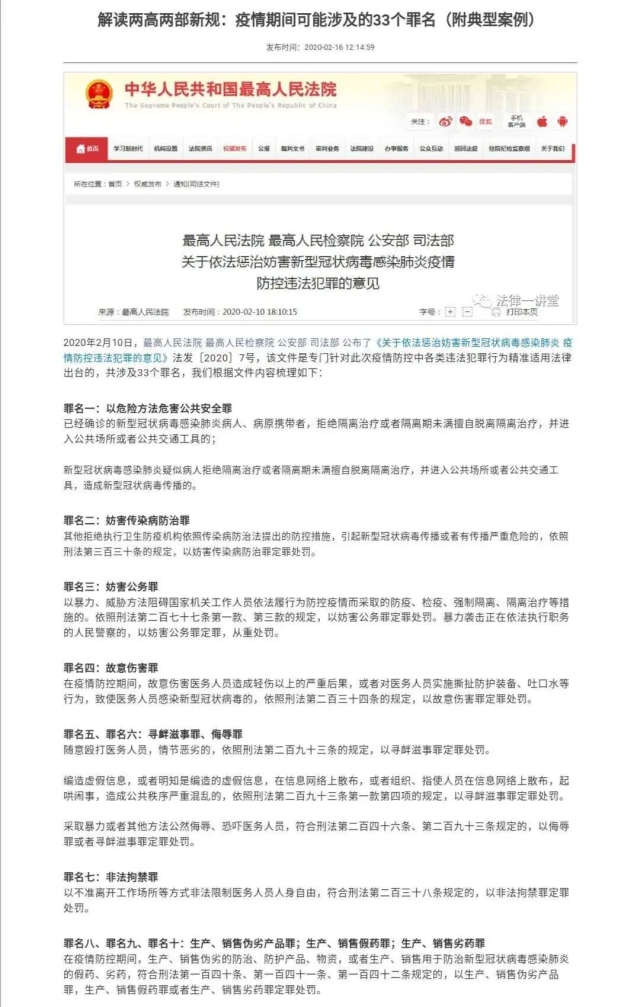

首先,疫情期间多个司法指导文件接连出台如《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》《依法惩治妨害国境卫生检疫违法犯罪的意见》等。其次,至2020年4月17日,最高人民检察院发布第十批五例全国检查机关办理涉新冠肺炎疫情防控典型案例,据统计自2月11日起至今,最高检已发布的涉新冠肺炎疫情防控典型案例总计55例,罪名集中于妨害传染病防治罪、妨害公务罪、寻衅滋事罪、编造、故意传播虚假信息罪、以危险方法危害公共安全罪等。最后,据统计截至到2月18日以来,全国检察机关共介入侦查引导取证涉疫情刑事犯罪2692件3722人。其中,受理审查逮捕603件729人,审查批准逮捕498件598人,受理审查起诉323件409人,审查提起公诉238件290人。截止到3月8日,全国检察机关依法提起公诉的涉新冠肺炎疫情案件人数已经超过1000人,检察机关介入公安立案侦查的案件已经达到6000余件8000余人。将以上数据与常态状态时的数据相对比可知,在同等时间跨度内,疫情期间特定罪名的刑事案件数量远远多于平时,并且资料显示检察机关会介入侦查引导取证,违背了程序正当性原则。据此疫情期间司法机关适用刑法具有扩张倾向,这也体现了我国司法长久以来潜在的维稳思想。

二、以人为手段的背后缘由

现今我们处于“非常状态”,疫情爆发突然,而我国人口众多地域广袤所面临的疫情危险不可掉以轻心,因此需要一套行之有效的规制方法控制引导人们的行为,于是刑事规制成为管理者所喜爱的控制方式。其背后的原理在于巧妙运用费尔巴哈的心里强制说理论,人在可能获得较大的快乐时,就断绝较小快乐的意念,而避免较大的痛苦时,就会忍受较小的不快乐。当司法机关对做出越轨行为的当事人处以刑罚并予以公布,意在潜意识中告知人们疫情期间如若不遵守相关规定,那么便会受到严厉的刑罚处置。如此人们便会将“非常状态”下刑罚所带来的痛苦予以扩大化,本着趋利避害的本能,人们会忍受自由被限制的不快乐而小心翼翼的约束自己的行为。除却心理强制说外,司法机关也是天然的经济学家,疫情治理需要巨大的社会成本,而以人为手段“杀

鸡儆猴”的做法节省了治理成本。然而值得质疑的是,在疫情防控这一“非常状态”下,司法机关是否矫枉过正,是否将人当作手段而非目的?

三、以人为目的---刑法谦抑原则

本着人是目的而非手段的理念,问题应该从人这一基本概念出发。根据马斯洛需求理论,生理需求与安全需求为人类的基本需求,新冠肺炎爆发具有突然性,管理者与普通公众之间信息不对称从而致使公众普遍缺乏准确认知和心理准备。在这样的状态下,出于本能维护自己的安全成为公众最优先的选择而非遵守其并不熟知的法律法规。因此,司法机关在入罪时不应仅仅从效率角度出发而忽视正义,也不应以人为手段实现其威慑目的,反之应该就具体情境进行法益衡量,坚持刑法谦抑原则。以编造、故意传播虚假信息罪为例,对于越轨行为不应一概而论。首先对于编造虚假疫情信息的人应该紧紧围绕是否严重扰乱社会秩序来衡量,并且考虑虚假信息的传播范围以及造成的实际损害。其次,对于传播虚假信息的人入罪应该考量其主观性,以是否“明知”是虚假信息仍故意传播为切入点进行认定,在认定时要充分考虑传播者对有关信息内容认知能力水平。最后,对于医务人员发布的有关疫情的专业性内容,无论时候是否正确,除有证据证明是故意为之,都不应通过刑事手段进行规制。

综上,不断更新的刑事案例确实起到了威慑作用,但与此同时也降低了人民对国家公权力的信任感。国家及其公权力是人民所赋予的,在“非常状态”更应明确这一点,刑法是保护人民的法而不是用于剥夺人民的安全感。在疫情面前,举国上下应该沆瀣一气,共同赢得新冠肺炎之战,而不是居于高位者将枪头对准手无寸铁的人民。