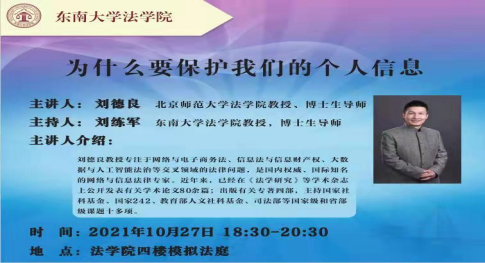

2021年10月27日晚,北京师范大学法学院教授、博士生导师刘德良教授应邀莅临东南大学法学院,以“为什么要保护我们的个人信息”为题,在法学院模拟法庭举办专题讲座。讲座由东南大学法学院刘练军教授主持,我院欧阳本祺教授和法学院师生旁听了此次讲座。

刘练军教授首先对刘德良教授的到来表示热烈的欢迎,并高度赞扬了刘教授在个人信息保护方面所做出的学术贡献。

本次讲座主要聚焦于以下几个方面:第一,关于“什么是个人信息”。刘教授将个人信息界定为个人特有的,直接体现个人人格利益的各种符号形式。个人信息保护的是人格利益,而非利用个人信息进行侵害的别的利益。对于个人信息上具有人格利益的部分,按照人格权加以保护,对于个人信息上具有财产利益的部分,按照财产权加以保护。第二,关于“什么是隐私”。刘教授指出,中国目前的隐私概念是用美国人隐私的瓶装欧洲人隐私的酒。隐私权是法律赋予每个公民的权利,最重要的是要确定权利边界。法律上的隐私不同于心理学、社会学等学科里所讲的隐私,它应是一个内涵确定、外延确定的含义,在区分心理学、社会学和法律上隐私的基础上,可将法律上的隐私界定为与公共利益或社会利益没有直接关系,同时又与个人的名誉和尊严密切相关的个人信息。第三,关于“个人信息如何保护”,刘教授认为目前我国《个人信息保护法》受到欧盟个人数据保护指令的深度影响,但欧盟个人数据保护指令的实施效果并不尽如人意,我国国情复杂,公民权利观念,法治意识,政府公信力均不足,在此背景下,把一个本来在那个制度下里边都没法操作的法律移植过来,结果可想而知。而且,这种极端个人主义本位的立法过分忽视产业发展,在实践中也缺乏可操作性,不利于大数据产业的发展。考虑到国情,我国个人信息保护的立法理念应从避免泄露回到防止滥用上来,立法的重心也应围绕个人信息滥用防治法展开,而不是盲目照抄欧盟立法,在刘教授看来,“垃圾信息”“骚扰电话”“身份假冒”“大数据杀熟”等都属于对个人信息的滥用,对这些问题的解决无法通过“控制”个人信息,只能通过规制对个人信息的滥用才能得到解决。

最后,在讲座提问环节,法学院在场师生踊跃提问,刘德良教授对所提问题一一进行了细致入微的解答,讲座在师生们的阵阵掌声中圆满落幕。