宋华琳教授:法学文献如何查找和阅读

近年来,东南大学法学院持续加强研究生学位论文质量管理工作。当前正值2019级研究生硕士学位论文预答辩和2020级研究生硕士学位论文开题,为了进一步提高东南大学法学院硕士学位论文质量,东南大学法学院教授、博士生导师、副院长熊樟林老师按照撰写学术论文基本流程,策划了一系列培训讲座。讲座将从《法学文献如何查找与阅读?》《法学论文如何选题?》《法学论文如何撰写题目和摘要?》《法学论文如何论证和行文?》四个方面,为全院师生开展全流程培训。本系列讲座面向社会公众免费开放,全国各地学生皆可参与。

在讲座的第一部分,宋华琳教授首先明确了阅读文献的范围和意义。他指出,不能抱着一个题目去阅读文献,而是应该有相对较宽的文献阅读范围;阅读文献的意义在于明确研究内容的可行性。随后,宋教授详细介绍了“顺藤摸瓜式”、“覆盖式”等具体的学术论着检索策略,在此基础上对学术论文、学术著作、外文论着搜集方式的详细展开,并对其中重点内容进行了举例介绍。在介绍完对学术类文献的搜集方式后,宋教授又通过顾炎武所提倡“采铜于山”的治学方式,引导着同学们将目光转向对事实类素材的开掘。这些事实类素材包括法律规范、案例、报刊、官方网站、统计数据等。宋教授对每一类素材均进行了细致的分类和耐心的讲解。在阐述完搜集方法后,宋教授的讲授转向了对学术论着的辨别和使用,分析应当如何衡量学术论着的价值。他对此提出了形式标准和实质标准两方面。最后,宋教授总结了自己对法学文献检索的感悟和经验,他强调,文献的搜集和整理决定了学术研究的成败以及质量的高下,搜集文献时要讲究持续性、全面性、独立性,在其中平衡阅读纸质文献和电子文献的关系、平衡静态与动态文献的关系,也要将搜集视野放宽至其他社会科学文献。同时,宋教授也语重心长地教导同学们要珍惜时光、善于利用图书馆内的资源,并“手把手”地教会同学们应当如何对搜集的文献进行有效的管理。

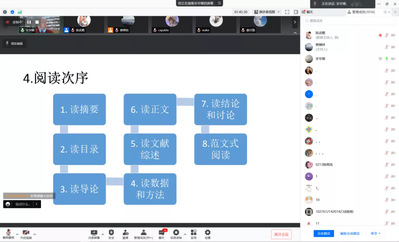

在讲座的第二部分,宋华琳教授主要讲授了文献的阅读方法。首先,宋教授认为应当尽可能广泛地阅读法律规范、案例、外国法资料,并在此基础上阅读超越法律的各类文献。在阅读过程中要有年代意识、真伪意识和溯源意识。在具体的阅读方法上,宋教授把阅读分为基础型阅读和研究性阅读。所谓的基础性阅读,就是要读基础的、关键的、体系的书、平衡精读和泛读之间的关系。宋教授也教导同学们要在多读书、多思考,学会共同学习;所谓研究型阅读,就是要通读全文,把握文章要旨,不仅要读“求同”的文献以佐证自己的观点,也要读“求异”的文章建立自己的批判性思维,并在此基础上进行更深入的研究。最后,宋教授再次耐心地依次从阅读摘要、目录、导论、数据和方法、文献综述、正文以及文章结论详细介绍了一篇学术论着应当如何阅读,并在最后举例说明要学会阅读一些学界范文。

在讲座的第三部分,宋华琳教授较为简要地介绍了做文献笔记的方法。首先,宋教授说明了做笔记对备忘及理解重要作用。其次,宋教授强调了做笔记时哪些内容需要进行重点关注,例如重点的观点、素材、事实及深刻的论述等等。最后,宋教授介绍了笔记框架应当如何建立,并以自己的笔记为例直观地向大家呈现了优质笔记的范例。

在宋华琳教授介绍完讲座的主要内容后,本次讲座的与谈人刘启川老师首先感谢了宋教授的精彩讲授和分享,并从三个层面谈了自己的感悟:首先,宋教授展现出了一个学者对学术的虔诚和治学的勤奋,是值得每一位学者学习和尊敬的榜样。宋教授在学术上特别是文献搜索方面乐于分享、无私奉献的精神赢得了全社会的赞许。其次,同学们在受益匪浅的同时,也要思考如何对这些方法进一步落实。最后,刘老师认为做文献的梳理就是“站在巨人的肩膀上”做研究。要打好学术的“地基”,就必须大量阅读、总结文献中的联系性问题。

讲座最后,熊樟林老师再次感谢了宋华琳教授的精彩分享。宋华琳教授以其丰富的研究经验和深厚的学术功底为社会各界师生们带来了干货满满学术盛宴,参与讲座的同学们无不获益匪浅。同学们对宋教授和东南大学法学院表示感谢的同时也都期待有机会能够继续参与接下来的论文写作指导系列讲座。作为东南大学研究生培养的重要一环,本次讲座取得圆满成功。