4月19日至20日,2025·亚洲人权论坛在西南政法大学举办,聚焦“科技与人权”主题。来自中国、日本、蒙古国、乌兹别克斯坦等亚洲国家的近60名人权专家齐聚一堂,通过线上线下方式,共同探讨人权领域的重要议题。东南大学人权研究院执行院长、东南大学法学院教授龚向和应邀参会并做主题发言、评议和会议总结。

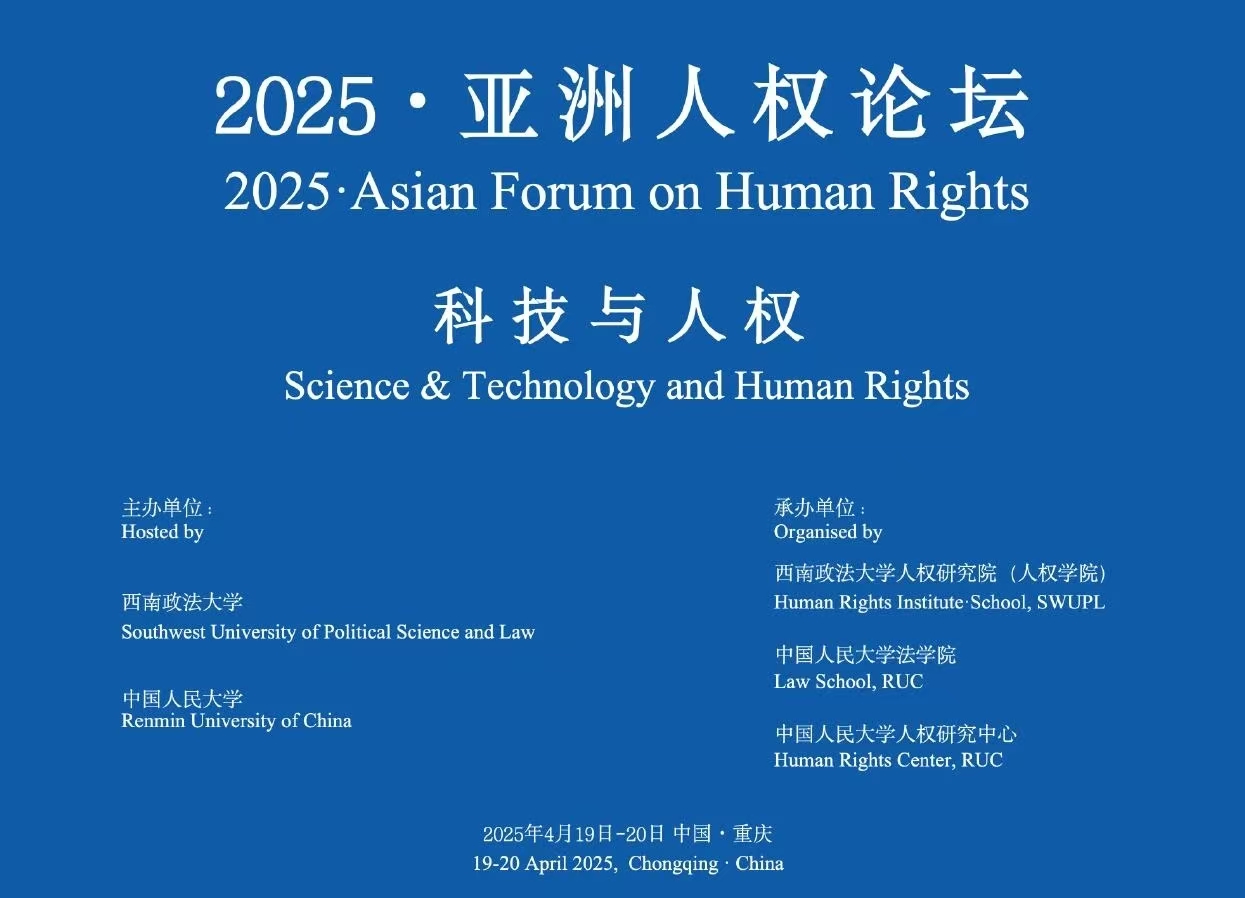

论坛由西南政法大学、中国人民大学主办,西南政法大学人权研究院(人权学院)、中国人民大学法学院、中国人民大学人权研究中心承办。全国政协常委、民族和宗教委员会副主任,中国人权研究会常务副会长蒋建国,中宣部人权局局长、中国人权研究会秘书长唐献文,重庆市委宣传部副部长、市政府新闻办主任张琼,巴基斯坦驻中国大使馆前文化参赞、巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任、巴基斯坦智库全球丝绸之路研究联盟创始主席泽米尔·阿万,斯里兰卡前驻印度尼西亚和东盟大使、海军上将、斯里兰卡国家安全所长、外交部常务秘书贾亚纳特・科隆巴哥,联合国教科文组织蒙古国家委员会前秘书长、蒙古国法律发展和改革研究中心主席、蒙古律师协会外交与国际法委员会主任乌英格,西南政法大学党委副书记、校长、人权研究院院长林维,中国人民大学法学院教授、人权研究中心主任韩大元,以及来自巴基斯坦、斯里兰卡、蒙古等亚洲各国的大使、专家学者,中国国家人权教育与培训基地、各高校人权领域的专家和西南政法大学的师生代表出席论坛。

论坛包括主旨发言和平行会场发言,三个平行会场议题分别是“技术向善与人权保障”、“科技进步与亚洲新兴人权问题”、“科技竞争与全球正义”。

在平行会场三“科技竞争与全球正义”第一阶段会议发言环节中,龚向和教授以《数字人权:数字科技带来的人权“危机”应对》为题,直面全球数字化浪潮下的人权挑战。他指出,数字科技发展带来的人权发展是当今世界各国关注的重要议题,数字科技给人类生产、生活方式带来了前所未有的机会和便利,但与此同时也给人权保障带来了新的危机。一些国家会出于不正当的政治目的,宣称他国不正当使用科学技术、造成人权危机;学术界也发出了质疑数字人权概念正当性和必要性的反对声音。我们需要通过提出数字人权概念并加深对其理论研究,积极把握并推进数字人权话语,促进数字科技向善,化解数字科技带来的的人权风险、抓住数字科技带来的人权机遇。

在平行会场三“科技竞争与全球正义”第二阶段会议评议环节,龚向和教授对5位发言人的报告内容进行了深入点评,从不同角度对各位发言人的研究进行了肯定,并提出了自己的看法。龚向和教授认为,几位发言人从不同角度对科技发展与人权法律之间的关系进行了探讨,针对科技发展对人权造成的挑战提出了各自的应对方案,具有重要的理论与实践意义。

在本次论坛的闭幕式上,龚向和教授作为平行会场三的汇报人,对这一会场的发言作总结报告,龚向和教授认为,多位学者从数字人权、科技与人权关系、政务服务热线权利实践、远程庭审被告人权利保障、人工智能立法与人权保障等多领域、多视角发言,探讨科技发展带来的人权挑战及应对策略,涉及法律、政治、学术研究等领域,两位会场评议人做出了精彩的评议,与会学者们进行了热烈的交流,为“数字竞争与全球正义”问题研究提供了丰富的智识资源。

会后,龚向和教授接受环球时报和中新网采访。龚向和教授认为,数字科技的发展给人类生产生活方式带来诸多便利的同时也引发了政治危机。某些国家无端指责中国“利用技术加强社会管控,导致国内出现人权危机”,还宣称中国“向邻国输出‘技术威权主义’”,承袭一贯对中国人权状况进行质疑的政治策略,将科技的风险夸大化乃至虚构化,以达成“对抗中国科技圈”的目的,加强保护主义。中国应该主动积极应对,确立数字科技发展的数字人权的价值目标,建构具有中国特色的数字人权话语,将数字人权话语向世界传播,驳斥某些国家对中国数字科技发展的污蔑;同时配合中国数字企业走向世界,在人权领域“主动设置议题”,展开自主知识体系建设和中国数字人权理论创新,参与国际人权规则制定。采取科技向善和以人为本的数字科技发展战略,以数字人权来规制和规范中国数字科技的发展,让数字科技为全人类服务。

本次论坛还隆重发布了“‘亚洲人权论坛’重庆共识”,一是技术发展必须以人权保障为根本导向;二是亚洲需引领新兴科技人权议题的区域协作;三是构建公平包容和有益于促进人权实现的全球科技秩序。该共识认为科技革命应成为实现《世界人权宣言》愿景的助推器,呼吁各方超越零和竞争,以合作促共治,确保科技真正服务于人类尊严、社会正义与全球可持续未来。

(东南大学人权研究院)